Rajdeep Sardesai, in this video, bluntly criticizes attempts of pitting Subhas Chandra Bose against Jawaharlal Nehru. Recent declassification of files in Bengal by Mamata Banerjee has created an uproar on this issue. Rashtriya Swayamsevak Sangh has been trying to appropriate Bose for a long time. It is believed or, it can be said it, RSS and its cohorts wants to make people believe that Nehru and Bose were fighting against each other rather than fighting against British imperialism. There were differences. True, But most importantly there was a larger consensus within the differences. This five minutes video is a must watch.

23 सितंबर 2015

21 सितंबर 2015

गांधीजी के खिलाफ दुष्प्रचार का एक जवाब

(वरिष्ठ गांधीवादी डेनिअल मझगाँवकर ने सोशल मीडिया पर-- ख़ास तौर पर व्हाट्स एप पर-- गांधीजी के खिलाफ किये जा रहे दुष्प्रचार का एक जवाब भेजा है. उन्होंने लिखा है की "गांधीजी का पूरा जीवन तो एक खुली किताब जैसा ही सारी दुनिया के सामने हैं. और उनका स्वाभाव भी ऐसा था कि वे दूसरों के गुणों को ही देखते थे, दोषों को नहीं, और अपने दोष छप्पर पर चढकर दुनिया के सामने एलान करते थे." उन्होंने यह जवाब श्री जगन फडणीस की किताब "महात्म्याची अखेर " से लिए हैं.)

* महात्मा गांधी 25 जून 1934 को पूणे आये थे. उस वख्त उनपर बम डाला गया. 25 जून के दिन क्या देश का विभाजन हुआ था ? क्या उस समय पाकिस्तान को 55 करोड रूपये देने का प्रश्न निर्माण हुआ था ? तो फिर महात्मा गांधी के मारने का प्रयत्न पुणे में ही क्यों ?

* सितंबर 1944 में महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम से रेल से मुंबई के लिए निकल रहे थे उस समय आश्रम के बाहर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को धक्कामुक्की की. उस वख्त पुलीस ने नथुराम गोडसे और ल. ग. थत्ते इन दोनों के पास से जांबिया (छुरा) जप्त किया. यह प्रयत्न हुआ उस वख्त क्या देश का विभाजन हुआ था ? 55 करोज रूपया पाकिस्तान को देने का प्रश्न खडा हुआ था ? नहीं. तो फिर यह प्रयास किस लिए ?

* "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा विशषतः संघ के कारनामे और उनके कारण सारे देश में निर्मित वातावरण के कारण ही गांधीजी के खून की भयानक घटना घटित हुई, ऐसे हमारे अहवाल कह रहे हैं. गांधी के खून के षडयंत्र में हिंदू महासभा के भडकाने वाले विचारों का गुट शामिल हुआ है, इस बारे में मेरे मन में जरा सी भी शंका नहीं है. रा. स्व. संघ के कारनामों के कारण देश और सरकार को ही संकट-भय का निर्माण हुआ है." ऐसा सरदार वल्लभभाई पटेल ने डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को भेजे गये पत्र में लिखा है. (सरदार पटेल्स काॅरस्पाॅण्डन्स, खंड 6, पृष्ठ 323).

* संघ के नोताओं के भाषण जातिवाद के विष से भरे हैं. और संघ के इसी विषमयता के कारण महात्मा गांधी की हत्त्या हुई . गांधी के खून होनेपर संघ के लोगोंने मिठाई बाँटकर आनंद प्रदर्शित किया है." ऐसा सरदार पटेल ने सरसंघसंचालक गोळवलकर गुरुजी को 11 सितंबर 1948 को भेजे पत्र में कहा है.

* महात्मा गांधी 25 जून 1934 को पूणे आये थे. उस वख्त उनपर बम डाला गया. 25 जून के दिन क्या देश का विभाजन हुआ था ? क्या उस समय पाकिस्तान को 55 करोड रूपये देने का प्रश्न निर्माण हुआ था ? तो फिर महात्मा गांधी के मारने का प्रयत्न पुणे में ही क्यों ?

* सितंबर 1944 में महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम से रेल से मुंबई के लिए निकल रहे थे उस समय आश्रम के बाहर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को धक्कामुक्की की. उस वख्त पुलीस ने नथुराम गोडसे और ल. ग. थत्ते इन दोनों के पास से जांबिया (छुरा) जप्त किया. यह प्रयत्न हुआ उस वख्त क्या देश का विभाजन हुआ था ? 55 करोज रूपया पाकिस्तान को देने का प्रश्न खडा हुआ था ? नहीं. तो फिर यह प्रयास किस लिए ?

* "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा विशषतः संघ के कारनामे और उनके कारण सारे देश में निर्मित वातावरण के कारण ही गांधीजी के खून की भयानक घटना घटित हुई, ऐसे हमारे अहवाल कह रहे हैं. गांधी के खून के षडयंत्र में हिंदू महासभा के भडकाने वाले विचारों का गुट शामिल हुआ है, इस बारे में मेरे मन में जरा सी भी शंका नहीं है. रा. स्व. संघ के कारनामों के कारण देश और सरकार को ही संकट-भय का निर्माण हुआ है." ऐसा सरदार वल्लभभाई पटेल ने डाॅ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को भेजे गये पत्र में लिखा है. (सरदार पटेल्स काॅरस्पाॅण्डन्स, खंड 6, पृष्ठ 323).

* संघ के नोताओं के भाषण जातिवाद के विष से भरे हैं. और संघ के इसी विषमयता के कारण महात्मा गांधी की हत्त्या हुई . गांधी के खून होनेपर संघ के लोगोंने मिठाई बाँटकर आनंद प्रदर्शित किया है." ऐसा सरदार पटेल ने सरसंघसंचालक गोळवलकर गुरुजी को 11 सितंबर 1948 को भेजे पत्र में कहा है.

9 सितंबर 2015

इतिहास को तोड़-मरोड़कर अतीत को बेहतर नहीं बनाया जा सकता

हरबंस मुखिया

द वायर, 31/08/2015

अनुवाद

शुभनीत कौशिक

समयांतर, अक्टूबर 2015

1

अगस्त 2015

को दिल्ली से पहली बार सांसद बने महेश गिरी ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक खत में दिल्ली के औरंगज़ेब रोड का नाम बदलकर

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग उठाई। हफ़्तों के भीतर ही, यह काम पूरा कर लिया

गया, बावजूद उन आधिकारिक नियमों के जो नामों में ऐसे बदलावों से जुड़े हैं

और इसमें आड़े आते हैं। यक़ीनन निर्णायक नेतृत्त्व का इससे बेहतर नमूना और क्या

होगा!

आखिरकार ‘औरंगज़ेब रोड’ में क्या बुराई थी? महेश गिरी के ‘ऐतिहासिक’ दृष्टिकोण के अनुसार, औरंगज़ेब क्रूर और निर्दयी था और उसने इतने अत्याचार किए थे कि उसके

यादगार में कुछ बनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत संदेश होगा। इस तरह उस सड़क

का नाम बदलकर डॉ कलाम के नाम पर रख देने भर से ही इतिहास की एक ‘गलती’ दुरुस्त हो जाएगी।

ठीक वैसे ही जैसा कि शायद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में किया गया।

मध्यकालीन भारत के एक पेशेवर इतिहासकार के रूप में हमारे जटिल इतिहास

को समझते और खंगालते हुए छह दशक से अधिक समय गुजरने के बाद भी मैं, इस विषय (इतिहास) पर

निर्णय देने के महेश गिरी के प्राधिकार (अथॉरिटी) से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ।

पर तब यह भी सच है कि इतिहास तो हर किसी का विषय है। हर कोई पैदाइशी

इतिहासकार है और इस विषय पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने का जन्मसिद्ध अधिकार

उसके पास है। खासकर तब जब एक शख़्स का इस विषय से परिचय आरएसएस की शाखाओं में हुआ

हो। इस तरह यह बात आप समझ ही गए होंगे कि इस विषय में अपनी राय जाहिर करने के लिए

यह बिलकुल ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी बिता दें, इस विषय को पढ़ने और समझने में, जैसा अन्य विषयों के

लिए मसलन भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के लिए भी, जरूरी समझा जाएगा।

औपनिवशिक चश्मे से भारतीय इतिहास

जेम्स मिल वह पहले बड़े औपनिवेशिक इतिहासकार थे, जिन्होंने हमें यह

सिखाया कि ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय इतिहास के किसी भी कालखंड का अध्ययन करते

हुए किसी भी शासक या साम्राज्य को उसकी धार्मिक अस्मिता के संदर्भ में ही समझने की

कोशिश करें। यही फार्मूला अपनाते हुए जेम्स मिल ने अपनी किताब ‘द हिस्ट्री ऑफ

ब्रिटिश रूल इन इंडिया’ में, जो 1817-18 में छपी, हिंदुस्तान के इतिहास को ‘हिन्दू’, ‘मुस्लिम’ और ब्रिटिश काल में बांटा।

मिल को, हिन्दू और इस्लाम, दोनों ही धर्मों से घृणा थी – हिन्दू धर्म से तो कुछ ज्यादे ही। क्योंकि इसी की वजह से भारत ‘अंधकार युग’ में जीता रहा, जब तक कि औपनिवेशिक

शासन ने आखिरकार ‘प्रगति’ के रास्ते नहीं खोल दिये। 18वीं और 19वीं सदी के अधिकांश अग्रगण्य यूरोपीय विचारकों के हिंदुस्तान संबंधी

खयालात, कुछ महत्त्वपूर्ण फेरोबदल के साथ,

इसी तरह के थे। इन विचारकों में मांटेस्क्यू और

हीगल से लेकर कार्ल मार्क्स तक शामिल थे।

हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक तस्वीर में बड़ा बदलाव तब आया, जब आज़ादी के बाद भारतीय

इतिहासकारों ने इतिहास को ऐसे विषय के रूप में समझने की शुरुआत की, जिसे एक से अधिक

कारकों ने प्रभावित किया। धार्मिक अस्मिता,

इन अनेक कारकों में से सिर्फ एक कारक भर थी।

भारतीय इतिहासलेखन की परंपरा में यह बदलाव औपनिवेशिक इतिहासलेखन से एक उल्लेखनीय

अलगाव था। अलगाव की इस प्रक्रिया में, वर्ग (क्लास) की अवधारणा ने – और समाज में वर्ग आधारित संघर्षों के इससे जुड़े होने की समझ ने- महती

भूमिका निभाई। 1980 के दशक तक आते-आते, अतीत के कुछ और पहलुओं से हम वाबस्ता हुए, और इनमें से कुछ

पहलू तो ऐसे थे जिनकी उपेक्षा वर्ग की श्रेणी ने भी की थी। ये पहलू थे: संस्कृति, परिवार, समुदाय, जेंडर, पर्यावरण, देश-काल और पर्यावास

(हैबिटेट) के प्रति दृष्टिकोण, राज्यव्यवस्थाओं की जेंडर से जुड़ी अस्मिताएं, अतीत को गढ़ने और

रचने का इतिहास, अलग-अलग कालों में इतिहास को किस तरह देखा और समझा गया आदि-आदि। पिछले

पाँच-छह दशकों में, भारत और अन्य जगहों पर भी, इतिहासलेखन की दुनिया में आमूलचुल बदलाव आए हैं।

इतिहासलेखन में हुए इन बड़े बदलावों के दरम्यान इतिहास की लोकप्रिय छवि

में कोई बदलाव नहीं आया। और इसमें बदलाव न आने का कारण था, इसे धर्म के एकमात्र

खंभे से बांधे रहने के लिए किया गया बड़ा और संगठित प्रयास। इस लोकप्रिय स्तर पर

आकर इतिहास का बेहद सरलीकरण कर दिया जाता है और यह तब्दील हो जाता है ऐसे विषय में, जिस पर महेश गिरी

जैसे लोग या टीवी स्टुडियो में बैठे तथाकथित विशेषज्ञ जो वैसे पेशे से तो दाँत के

डाक्टर या शल्य-चिकित्सक होते हैं, बेझिझक अपनी राय देते हैं। या कि जब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री यह

बताते हैं कि सिकंदर को बिहार में पराजित किया गया और यह भी कि तक्षशिला का महान

विश्वविद्यालय भी बिहार में स्थित था। इस प्रसंग में यह भी हो सकता है कि वे शायद

तक्षशिला और नालंदा में फर्क न कर पाएँ हों।

आपद्धर्म और निरंतर बदलती ज़रूरतें

सरलीकरण के इस स्तर पर आकर इतिहास को ऐसे विषय के रूप में देखा जाता

है, जिसे अक्सर शासक या महापुरुष ही (स्त्रियाँ

यदा-कदा ही) दिशा और आकार देते हैं, पर अब इस दृष्टिकोण के बारे में पेशेवर इतिहासकार तो सोचते तक नहीं

हैं। साथ ही, सरलीकरण की इस प्रक्रिया में यह भी मान लिया जाता है कि राजा के सभी

राजनीतिक कार्यवाहियों को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है धर्म, इस दृष्टिकोण को भी

इतिहासकारों ने दशकों पहले छोड़ दिया था। इतिहास के इस सरलीकृत समझ के अतर्गत यह

सोच भी शामिल है कि राजा की ‘नीतियाँ’ उसके शासनकाल के आरंभ से अंत तक एक जैसी ही बनी रहती हैं, यह दृष्टिकोण भी

सर्वथा असंगत है।

| बादशाह औरंगजेब |

आइए, अकबर और औरंगज़ेब के उदाहरण के जरिये हम इसे समझने की कोशिश करें। अपने

‘धार्मिक नीतियों’ के आधार पर (यद्यपि ‘धार्मिक नीति’ खुद में संशय से भरा शब्द है),

अकबर और औरंगज़ेब की लोक छवि क्रमशः उदार और कट्टर

होने की है। उन दोनों के बारे में ऐसा ही समझा जाता रहा, जब तक कि 1960 के दशक में दो ‘मार्क्सवादी’ इतिहासकारों ने (अब

चूंकि हर वह इतिहासकार जो गैर-भाजपाई है, मार्क्सवादी घोषित कर दिया जाता है) इस मान्यता को चुनौती नहीं दी।

इक्तिदार आलम खान और एम अतहर अली ने यह दिखाया कि अकबर और औरंगज़ेब दोनों ही की

धार्मिक नीतियाँ उनके पचास साल वाले लंबे शासनकाल के दौरान राजनीतिक घटनाओं की

मांगों से निर्धारित और विचलित होती रहीं। ऐसे भी ‘चरण’ आए जब संकट को भाँपते हुए दोनों ही ने कभी ‘उदार’ तो कभी ‘अनुदार/कट्टर’ होने की भूमिकाएं

निभाई। इसके मायने ये हैं कि राजा का धार्मिक दृष्टिकोण और उसकी धर्मसंबंधी

नीतियाँ स्वतंत्र और अपरिवर्तनीय नहीं थीं। बल्कि वे तो उस राजनीतिक औज़ार या

संसाधन की तरह थीं जिनका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर किया जाता था। राजा के निजी

धार्मिक दृष्टिकोण की भूमिका ज़रूर होती थी,

पर उसकी सीमाएं तय होती थीं इस बात से कि

स्थितिविशेष की क्या मांग है।

इसीलिए, बतौर राजगद्दी के दावेदार और बाद में बादशाह के रूप में, औरंगज़ेब ने उन सभी

ख़्वाबों को छोड़ दिया जो उसने कभी परिशुद्ध इस्लाम को अपने शासन का आधार बनाने के

विषय में देखे थे। 1966 में लिखी अपनी किताब ‘मुग़ल नोबिलिटी अंडर औरंगज़ेब’ में अतहर अली ने मुग़ल दरबारियों के विभिन्न समूहों की सूची तैयार की, जो 1658-59 में हुए उत्तराधिकार

के युद्ध के दौरान ‘उदार’ दारा शुकोह और ‘कट्टर’ औरंगज़ेब के साथ थे। अतहर अली ने यह पाया कि उनमें से 24 हिन्दू दरबारी दारा

की ओर थे और 21 हिन्दू औरंगज़ेब की तरफ़। इनमें दो बड़े ओहदे वाले हिन्दू राजा भी थे, मसलन अंबर के मिर्ज़ा

राजा जय सिंह कच्छवाहा और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह राठौर, जो आख़िर तक औरंगज़ेब

के साथ बने रहे। ये वही राजा जय सिंह थे जिन्होंने शिवाजी को हराया और उन्हें

औरंगज़ेब के दरबार में ले आए। 1679 में, औरंगज़ेब ने अपने राज्यारोहण के 21

वर्षों बाद फिर से जज़िया लगाया, जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया

था। और ऐसा औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह के मरने के बाद किया जब राठौरों से उसके संबंध

तनावपूर्ण हो गए।

औरंगज़ेब ने करीब 15 मंदिरों को तुड़वाया – जिनमें काशी और मथुरा के मंदिर भी शामिल थे, जहां उसने मस्जिदें

बनवाईं। यह विरोधाभास की बात है कि उसी समय औरंगज़ेब ने हिन्दू मंदिरों और मठों को

भूमिदान और नकद राशि भी दी, जिनके दस्तावेज़ आज भी मौजूद हैं।

तो इस विरोधाभास को कैसे समझें?

यह वही विरोधाभास था जिसने बीसवीं सदी के आख़िरी दशक में लोकतान्त्रिक

तरीके से चुने गए एक नेता यानि राजीव गांधी को राजनीतिक संसाधन के रूप में

इस्तेमाल करने के लिए धार्मिक समर्थन हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जब उन्होंने

अयोध्या के विवादित ढांचे का ताला खुलवाया या फिर जब उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं की

मांग के आगे झुकते हुए शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया

था। राजीव गांधी ने सोचा कि वे दोनों ही तबक़ों को खुश कर लेंगे पर हुआ इसके उलट, और दोनों ही मोर्चों

पर उनकी हार हुई। बिलकुल औरंगज़ेब की तरह ही,

जिसने अपने शासनकाल का बाकी का आधा हिस्सा

अलग-अलग मोर्चों पर हिन्दू और मुस्लिम दोनों से ही लड़ते हुए बिताया।

जेम्स मिल ने हमें यह सिखाया कि हम ‘हिन्दू’ और ‘मुस्लिम’ काल के शासकों की कार्यवाहियों को सीधे-सीधे उनके धार्मिक जुड़ाव से

जोड़कर देखें नाकि ऐसे शासकों के रूप में जिनकी कार्यवाहियों को जटिल प्रक्रियाओं

ने प्रभावित किया। जब हम अकबर और औरंगज़ेब को (या हर किसी को) महज़ एक ‘अच्छे’ या ‘बुरे’ मुसलमान के रूप में देखते

हैं, तो असल में हम जेम्स मिल के औपनिवेशिक पाठ को आज के समय में दुहरा भर

रहे होते हैं। इस तरह हम यह भी बड़ी आसानी से और बगैर सवाल पूछे मान लेने को तैयार

हो जाते हैं कि सभी हिन्दू शासक अनिवार्य तौर पर ‘अच्छे’ थे। इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या डॉ कलाम, जो एक महान

वैज्ञानिक थे और उससे भी बढ़कर एक महान इंसान और देशभक्त थे, इस औपनिवेशिक चश्मे

से अपना मूल्यांकन किया जाना और एक ‘अच्छे’ मुस्लिम के रूप में खुद को एक श्रेणी में बांटा जाना पसंद करते। इस

बारे में उनका क्या रवैया होता कि एक सड़क को उनका नाम दिया जाना है, उनकी महान

उपलब्धियों के चलते नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वे ‘बुरे’ औरंगज़ेब के बिलकुल उलट ‘अच्छे’ डॉ कलाम थे।

8 सितंबर 2015

Explained: Assessing Aurangzeb

Devyani Onial,

The Indian Express, 7 September 2015

A religious zealot, an able administrator, a narrow-minded ruler are some labels that the sixth Mughal emperor bears. Was he India’s cruellest despot or just a religious conservative who lacked the flair and imagination of his ancestors?

Aurangzeb came to the throne after a bloody civil war, killing his brothers and imprisoning his father. He was a fine soldier and strategist, an expanionist who pushed the borders of the Mughal empire in his 49-year reign. There are several tales of his bravery — of him standing in the midst of an elephant charge as a 14-year-old, of his rolling out his prayer mat in the midst of a raging battle in Central Asia, etc. Even with likely embellishment, the stories make a point. “He is not everyone’s cup of tea, certainly not mine,” says Irfan Habib, possibly the greatest living authority on the history of the Mughals. “But it’s a mixed picture.

|

| The reimposition of jiziya, or tax on non-Muslims, which had been abolished by Akbar, has been the indelible black mark against Aurangzeb. |

We must remember the Mughal Empire attained its largest extent under Aurangzeb, the whole of pre-1947 India, except for Kerala and parts of the Northeast. This strengthened the popular consciousness of India as a country, since political unity was now added to the pre-existing cultural unity — a consciousness so strongly displayed in 1857. Also, if you begin examining such things (as cruelty), who will escape? All our ancient rulers believed in the caste system. And if you look at Buddhist tradition, Ashoka is said to have murdered his brothers too,” says Habib.

In history’s annals, Akbar was the liberal, large-hearted builder of alliances, Jahangir continued most of his good work, and Shah Jahan was the great builder whose memory lives on in the Taj Mahal. Aurangzeb, it would seem, has only his cruelty to remember him by. “To modern eyes, he is perhaps not a pleasant personality, but there was no particularly cruel streak in him. His executions were calculated measures. On the other hand, he was too lenient in respect of nobles, including Rajputs,” says historian Shireen Moosvi.

The reimposition of jiziya, or tax on non-Muslims, which had been abolished by Akbar, has been the indelible black mark against Aurangzeb. In his exhaustive work, Sir Jadunath Sarkar argued that the Emperor’s motive was to force Hindus to convert, and establish a truly Islamic state in India. Not everyone agrees. In Reassessing Aurangzeb, an essay published in Seminar magazine in 1989, historian Satish Chandra wrote that the reimposition of jiziya was both a political and an ideological move. “It was ideological in the sense that it marked out Aurangzeb as an orthodox Muslim king. It rallied the clergy to his side by providing them jobs as amins (collectors) of jizyah… Politically, Aurangzeb hoped that this would help in rallying Muslim opinion behind him, not only in his conflicts with the Rajputs and Marathas, but even more in his looming conflict with the Muslim kingdoms of the Deccan.”

Aurangzeb levied jiziya in 1679, a good two decades after he came to power. There is an argument that he was forced by a financial squeeze the sprawling empire was facing. “Manucci, the Italian traveller, held the view that the motive to impose jiziya was to replenish the imperial treasury. In spite of the tax being very regressive in nature there is no evidence of its imposition leading to conversions. Aurangzeb no doubt departed from the policies of preceeding Mughal rulers and, in regard to imposition of the jiziya, there was a serious protest at the court led by no less than Jahan Ara, Aurangzeb’s eldest sister, and many nobles. Incidentally, in case of the heaviest tax, the land tax, no distinction was made between Hindus and Muslims,” says Moosvi.

Aurangzeb is also said to have destroyed and desecrated temples — the protests over the Gyanvapi mosque that is said to have been built on the site of a temple that he destroyed, is just one example. In his essay Temple Desecration and Indo-Muslim States, Richard Eaton wrote: “Apart from his prohibition on building new temples in Benares, Aurangzeb’s policies respecting temples within imperial domains generally followed those of his predecessors. Viewing temples within their domain as state property, Aurangzeb and Indo-Muslim rulers in general punished disloyal Hindu officers in their service by desecrating temples with which they were associated.”

But Aurangzeb continued the Mughal tradition of giving grants to temples. “There is no doubt over Aurangzeb having destroyed some temples, like the Keshav Rai temple at Mathura. But on the other hand, the extensive grants to Vrindavan temples were maintained; orders for many grants to temples during his reign have been published,” says Habib. Aurangzeb also had the support of many Rajput nobles, and many Hindus worked for the Empire. “Major figures in the Rajput nobility aligned with Aurangzeb and not with the liberal Dara Shikoh. Mirza Raja Jai Singh and Jaswant Singh were the most trusted, highest-ranking nobles. Prof Athar Ali’s study reveals that non-Muslims in the nobility, in absolute numbers as well as in terms of proportion, instead of declining, rose from about 22 per cent in 1658-78 to 31.6 per cent during 1679-1701,” says Moosvi.

The austere and pious Aurangzeb frowned upon music and merrymaking. But he did have his artistic interests. “He was a calligrapher. He was interested in the proper transcription of Hindi words in Persian, according to actual pronounciation. So, official spellings of Malwa, Bengal, etc. were changed. In late years of his reign, a Persian account of Indian music, Braj glossary and grammar, called Tuhfatu’l Hind, under the patronage of Jahandar, his grandson, came to be compiled,” says Habib.

In Shyam Benegal’s Bharat Ek Khoj, Om Puri played the ambitious but vulnerable prince who felt slighted by his father’s love for his elder brother Dara Shikoh. “There are one or two movies on him but you can’t see him as a hero. In the time of Akbar or Jahangir, you can see that India had become very secular, but he tipped the scale. In Bharat Ek Khoj, Om Puri gave the right kind of nuance to bring out his flaws and frailties. The fact is that he was an able administrator but also one who contributed to creating schisms. He was the last great Mughal, but not necessarily the best,” says Benegal.

He was also a leader whose frailties find reflection in every age, in every country. As historian Satish Chandra wrote, he was “neither a hero nor a villain, but a somewhat unimaginative politician who failed to understand the societal problems at work in the country, and often took recourse to religious slogans in order to meet complex socio-economic and political problems”.

1 सितंबर 2015

Aurangzeb Road Renamed, Akbar and Shah Jahan are Next: Irfan Habib

Charu Kartikeya,

Catch News, 30 August 2015

The New Delhi Municipal Corporation (NDMC) has decided to change the name of Aurangzeb Road to APJ Abdul Kalam Road. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, a member of the corporation, was the first one to announce this development through his twitter handle on 28 August. Eminent historian, Irfan Habib, an authority on medieval Indian history, spoke to Catch on the renaming of Aurangzeb Road.

CK: How do you respond to the renaming of Delhi's Aurangzeb Road?

IH: It's foolish, unfortunate and blatantly communal. I understand Aurangzeb might not be a very attractive ruler for some but Aurangzeb Road had become a historical address. Why should it be changed?

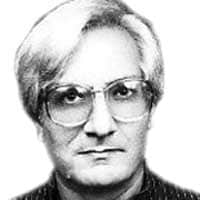

| Prof. Irfan Habib |

CK: East Delhi MP Mahesh Girri has cited Aurangzeb's much maligned image as the reason.

IH: That way, if you start examining, you will find problems with every ruler in ancient and medieval India. For instance, how many rulers opposed caste? But does anybody ever demand removal of their names from public places?

Renaming is an old project of the BJP and RSS. They wanted to rename Lucknow, Allahabad and Ahmedabad as well

Bhagwan Das and Man Singh had fought Rana Pratap who is such an icon for many. But roads in Delhi carry their names as well. Will these be erased too?

CK: The supporters of this move also say that this was necessary to honour the contributions of former president APJ Abdul Kalam to the nation.

IH: This is a very odd way of honouring APJ Abdul Kalam. If we have to honour him, why not build something new in his memory and dedicate it to him? Why associate his name with something old?

CK: Why do you call this move communal?

IH: Well, a few months ago, signages on some roads in Delhi were also blackened. Even though that might have nothing to do with this, this renaming business is an old project of the BJP and RSS.

CK: Do you remember any previous instances?

IH: Well, in 1992, when I was president of Indian Council of Historical Research, the 450th birth anniversary of Akbar was being observed. BJP and RSS had opposed these celebrations. LK Advani and others said Akbar was a Pakistani, among other things, and he should not be celebrated. In textbooks under NDA, Akbar was not praised, Mughal architecture was not praised.

CK: Any instances of attempts to rename places?

IH: Long ago, Rajnath Singh wanted Allahabad to be renamed. Even earlier, KM Munshi wanted Ahmedabad to be renamed. Some time in the 1990s, possible during the NDA government, BJP-RSS also wanted Lucknow to be named as Laxmanpuri. Atal Bihari Vajpayee refused to do this, saying he was elected from Lucknow and that is how it will stay.

CK: What is the objective behind these attempts?

IH: Well, I am not privy to their objectives but I think they feel they will gain by raising these issues again and again. Which is what makes me feel that this will not stop with Aurangzeb Road. Akbar and Shah Jahan are probably also in the list.

सदस्यता लें

टिप्पणियाँ (Atom)

स्वाधीनता आंदोलन की दीर्घकालिक रणनीति

लोगों की संघर्ष करने की क्षमता न केवल उन पर होने वाले शोषण और उस शोषण की उनकी समझ पर निर्भर करती है बल्कि उस रणनीति पर भी निर्भर करती है जिस...

-

राजमोहन गांधी अंतिम जन, अप्रैल 2015 यह लेख अरुंधति रॉय के "द डॉक्टर एंड द सेन्ट" का जवाब है। रॉय का यह लेख मार्च 2014 म...

-

Uday Mahurkar June 7, 2013, India Today Mahatma & Manuben: Newly discovered diaries of Gandhi's personal attendant reveal ...